- Статья №2: Структура + Функция = Общество. Теория Толкотта Парсонса

- Социальная адаптация: понятие, примеры, виды, цели, этапы

- Что такое социальная адаптация?

- Пример социальной адаптации

- Уровни социальной адаптации

- Виды социальной адаптации

- Цели и задачи социальной адаптации

- Этапы социальной адаптации

- Как проходит социальная адаптация: основные стадии

- Заключение

- Общество как система

- Общество как социокультурная система

- Общество как социальная система

- Краткие итоги:

- ОБЩЕСТВО КАК СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА. СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА И СТРАТИФИКАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА. СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ.

Статья №2: Структура + Функция = Общество. Теория Толкотта Парсонса

Опираясь на данные кибернетики (науки о закономерностях функционирования информации в сложных системах), свою комплексную теорию создает американский социолог Толкотт Парсонс. Работы Парсонса и по сей день продолжают оказывать влияние на ученых. Специалисты признают, что его теории в плане основательности и целостности нет равных в области социологичекой мысли. А положения его структурно-функциональной социологии легли в основу целой научно-исследовательской школы.

Как и всякий фундаментальный теоретик, Парсонс придерживался принципа системности. Точкой отсчета возникновения социологии как науки он считал первую попытку рассмотрения общества как системы. Такую попытку, по его мнению, предпринял Маркс.

Исходя из дефиниции системы как совокупности элементов, взаимосвязь которых образует определенное единство, Парсонс определяет общество в качестве разворачивающихся в пространстве и времени социальных отношений, которые, закрепляясь в устойчивых формах (от ежедневных разговоров на лавочке до организации политических институтов), образуют устойчивую, находящуюся в равновесии сеть (научная метафора), которая устанавливает рамки для всех видов социальной деятельности.

Таким образом Парсонс трактует социальную систему как систему действий, которая регулируется сетью общественных отношений. Регламентация рамок этих действий предполагает не только их закрепление на правовом уровне (институциональная легитимация), но и неформальное ценностное признание со стороны членов общества (аксиологическая ориентация). Социум закрепляет стандарты видов деятельности внтури себя и сохраняет их по отношению к внешним условиям.

Например, получение полного среднего образования осуществляется в течение одиннадцати лет, и это длящийся во времени устойчивый формат, который не изменится даже в случае инфляции, роста числа эмигрантов и т. д. Поскольку элементы, образующие систему, находятся в отношении взаимозависимости, любое изменение части системы сказывается на ее целом. Основными элементами социальной системы являются:

Физические условия жизни, при которых возможна полноценная человеческая деятельность (удовлетворение базовых витальных потребностей).

Психологические условия, обеспечивающие продолжительность существования общества (удовлетворение социальных потребностей).

Наличие устойчивого набора социальных норм и ценностей, формируюших определенный способ деятельности (удовлетворение духовных потребностей).

Вышеперечисленные пункты образуют структуру общества. Но в соответствии с теорией Парсонса каждая структура обладает еще и функцией (напомним, что его теория получила название «структурный функционализм»). Если структурный аспект составляют системообразующие факторы, то функциональный составляют факторы контролирующие. Их тоже три:

Экономика (обеспечивает контроль производства и распределения ресурсов среди населения).

Политика (обеспечивает внешний контроль над событиями, происходящими на территории, на которой проживает общество).

Культура (обеспечивает внутренний контроль жизнедеятельности людей в соответствии с принятыми в обществе нормами и ценностями).

Можно заметить, что системообразующие и контролирующие факторы соотносятся друг с другом: экономика создает необходимые физические условия, политика – психологические (толерантность, транспарентность [открытость информации], демократизм), культура дает духовную пищу. При этом, по Парсонсу, любой социум как система стремится к адаптации, целеполаганию, интеграции и порядку.

Адаптация

Адаптация – это приспособление общества к природным условиям окружающей среды. Важно понять, что Парсонс представляет общество состоящим из множества подсистем, в том числе физиологических. Поэтому функцию адаптации выполняет такая подсистема как организм.

Целеполагание

Целеполагание – это преобразование обществом окружающей среды, и поскольку оно гораздо сложнее простого приспособления, эту функцию выполняет личность (еще одна подсистема общества).

Интеграция

Интеграция – это установление устойчивых форм взаимодействия между человеком и обществом. Оно осуществляется на основе общей ценностной ориентации. Например, в восточных обществах ценность коллектива ставится выше ценности индивидуума, в то время как на Западе все обстоит ровно наоборот – отсюда различие форм взаимодействия внутри обществ.

Порядок

Порядок основывается на принятии и одобрении (легитимации) большинством одних и тех же норм и ценностей. Эту функцию выполняет культура. Она создает комплексы значений тех или иных социальных действий, тем самым ограничивая возможность произвольности их совершения. Проще говоря, человеку запрещается как попало совершать свою деятельность. Одним из таких комплексов является, например, этикет.

В ходе анализа эволюции человеческих обществ Парсонс обнаруживает тенденцию к росту их адаптивной способности за счет усложнения социальной организации. Это проявляется в сознательном увеличении контроля и регламентации способов человеческой деятельности. Другими словами, Парсонс считает, что современное общество более жизнеспособно и устойчиво во времени, чем традиционное.

Исторический пример: Наполеон считал, что захватив Москву, он покорит Россию. Подобная стратегия может быть сработала, если бы это был древний Вавилон, где все общество зависит от сакрального центра (столицы). Однако в случае с Россией XIX века ничего не вышло, поскольку способ организации общества Российской империи носил модульный, а не централизованный характер.

Основной недостаток этой теории критики видят в нивелировании свободы воли человека и роли творческого потенциала отдельных субъектов. Системная теория Парсонса предлагает модель общества как огромной хорошо работающей машины, винтиками которой являются люди. Однако если отбрасывать в сторону неправомерную идеализацию образа человека, можно сказать, что в действительности так оно и есть.

Социальная адаптация: понятие, примеры, виды, цели, этапы

Адаптация – это процесс, в ходе которого человек приспосабливается к новым для себя условиям. В этой статье мы сосредоточимся социальной адаптации, которая очень важна в процессе социализации. Узнаем, что такое социальная адаптация, разбёрем её основные виды, примеры и как проходит процесс.

Что такое социальная адаптация?

Социальной адаптацией («adaptatio» в переводе с лат. «приспособление») — это непрерывный процесс, в ходе которого индивид или группа людей интегрируется в общество, приспосабливается к новой социальной среде, ее требованиям и условиям.

Результат социальной адаптации – развитие самосознания личности, формирование поведенческих паттернов, способность самореализоваться. В ходе данного процесса происходит обучение человека созданию гармоничных взаимоотношений с другими людьми, природой, социумом. Всю жизнь индивида происходит не просто освоение и принятие социально значимых норм и установок, но и их передача другим членам социума.

От того, насколько быстро и легко пройдет адаптация, будет прямо зависеть возможность человека самореализоваться, выявить и раскрыть свой творческий потенциал. Данный процесс подразумевает создание совершенно новых социальных связей. Если они будут крепкими в достаточной мере, то и поставленные цели будут достигнуты. Но под адаптацией следует понимать не только общение и привыкание, данный процесс намного глубже. Приспосабливаясь к новым условиям, индивид будет оценивать свои способности, соотносить возможности для удовлетворения своих потребностей с ресурсами общества.

Пример социальной адаптации

Социальная среда – семья, коллектив на работе, соседи в доме и другие социальные группы. Социальная адаптация нужна для того, чтобы личность могла включиться в процессы в социальной среде. Кроме этого, социальная адаптация – это один из важных инструментов, изменяющий как личность, так и саму среду.

Для лучшего понимания того, что такое социальная адаптация, можно рассмотреть пример, когда на предприятие приходят новые сотрудники. В современной прикладной социологии и социальной психологии такую адаптацию исследуют наиболее широко. Это объясняется тем, что данная проблема имеет практическое значение, потому что от ее эффективного решения зависит экономическая составляющая работы компании.

Две сложные системы (личность и компания) начинают взаимодействовать. Успешная адаптация новых сотрудников компании во многом зависит от таких факторов: материально-техническая оснащенность, тип и уровень организации труда, особенности отношений внутри коллектива, уровень корпоративной культуры и оплаты труда. Требования компании заключаются в этих характеристиках, одновременно они показывают преимущества, которые выгодно выделяют компанию среди других участников на рынке труда.

Уровни социальной адаптации

Для адаптации человека характерным является процесс его социализации, усвоение социальных поведенческих норм, «врастание» в социальный мир. Другими словами, социальная адаптация – важнейший механизм, обеспечивающий эффективную социализацию.

Так, если под «социализацией» следует понимать постепенный процесс, в ходе которого при определенных социальных условиях формируется личность, то социальная адаптация – это относительно короткий временной промежуток, когда происходит активное освоение личностью новой социальной среды.

Рассмотрение социальной адаптации должно быть трехуровневым:

Адаптация человека в данном социуме происходит, когда он вступает в систему взаимоотношений (с другими людьми, социальных, деловых, профессиональных). Социальная адаптация состоит из разных видов процессов адаптации, которые образуют систему, а именно: производственная, профессиональная, бытовая, досуговая, политическая, экономическая, приспособление к формам общественного сознания.

Виды социальной адаптации

Социальная адаптация бывает нескольких видов, для классификации которых используются определенные признаки. К их числу относится:

Цели и задачи социальной адаптации

Социальная адаптация – важная составляющая процесса социализации. Социализация обеспечивает обучение, а цель адаптации – найти актуальные способы для самореализации, изменить полученные знания, усвоить новые знания, которые отвечают конкретной среде.

Социальная адаптация подразумевает способность субъекта к эффективному формированию взаимодействия с группой, где будет проходить его жизнь и развитие. Всю свою жизнь индивид будет находиться в разных социальных группах, будут происходить разные ситуации, состоятся встречи с разными людьми. Благодаря социальной адаптации человек будет быстро и с успехом ориентироваться в новых для себя условиях, сможет построить взаимоотношения с другими индивидами в составе конкретной социальной группы. Основной мотив личности – это стремление самореализоваться, а не приспособиться к новым условиям.

Чтобы достичь этого, нужно:

Этапы социальной адаптации

Процесс социальной адаптации характеризуется постоянным течением и высокой динамикой. На протяжении всей жизни человек находится в этом процессе. Исследователями было выделено основные этапы процесса адаптации индивидов детского и подросткового возраста:

Если воспитание будет неправильным, последствия в будущем могут быть негативными. Детский и подростковый возраст – период приобретения индивидом навыков, которые нужны ему, чтобы развивать свою личность, успешно адаптироваться в социуме.

Как проходит социальная адаптация: основные стадии

Польским социологом Я. Щепаньским были определены такие стадии процесса адаптации:

Заключение

Адаптируясь, происходит развитие индивида, он процветает, воспроизводятся новые ценности, он вступает в такую стадию социальной среды, которая для него является совершенно новой. По мнению исследователей, целью адаптации является развитие личности в новых условиях (социальных, политических, экономических, культурных). В связи с этим растут потребности, они становятся не «базовыми», а «возвышенными». Как следствие, повышается уровень культуры и образование. Именно по этой причине исследователи считают социальную адаптацию преимущественно положительным процессом.

Но нужно отметить, что успешной адаптация будет только тогда, когда будет совпадение внешних требований общества и внутренних возможностей личности. Также важно, чтобы личность отказалась от ряда своих базовых установок, чтобы обеспечить собственное и общественное процветание.

Общество как система

Социальные отношения пронизывают любые другие отношения – личные, экономические, политические, духовные, интеллектуальные. Социальные отношения отличаются тем, что они отражают субъектов (людей), которые имеют определенный статус. Именно отношения самостоятельных субъектов превращают совокупность групп в общество как целостную систему.

Американский социолог Т. Парсонс считал общество самодостаточной системой, «которая способна функционировать сама по себе без внешнего управляющего и регулирующего воздействия других внешних систем и обладает такими внутренними ресурсами, которые позволяют ей осуществлять самоуправление и саморегуляцию. Самодостаточной системой не являются ни семья, ни город, ни село, ни организация, ни регион.

Как и всякая система, общество проходит в своем развитии различные этапы: зарождения, становления, расцвета, гибели или превращения в другое общество. Итак, общество – это самодостаточная система взаимодействий и взаимосвязей людей, имеющая свои пространственно-временные характеристики

Теоретический анализ позволяет предложить два типа модели общества: модель взаимодействия и модель взаимосвязи. Тип модели взаимодействия – интерактивный (интеракция в переводе с английского – взаимодействие). Тип модели взаимосвязи – коммуникативный (коммуникация – сообщение, передача, связь ). Коммуникации служат целям передачи разнообразных сообщений, необходимых для политической, личной, экономической и духовной жизни людей. Сообщения, содержащие элемент новизны, называют информацией. Так, духовная информация выступает необходимым условием процесса обучения и воспитания. Общество в целом и систему образования, в частности, можно описать как гигантское поле коммуникации. Поэтому общество уместно моделировать в качестве информационно-коммуникативной системы, а систему образования как духовно-коммуникативную подсистему.

В процессе перехода от традиционного общества к индустриальному произошло обособление сфер жизни и превращение их в самостоятельные системы. Освобождение общества из-под господства религии и церкви (секуляризация) привело к отделению духовной жизни от экономики и политики. В самой духовной культуре относительную автономию приобрели система образования и наука.

Описывая субъектов отношений, отвечая на вопрос «кто вступает в коммуникацию, кого связывает между собой информационный обмен?», мы вправе изобразить общество как социально-коммуникативную систему. Однако в любой организации обнаруживается не только взаимосвязь, но и процесс целенаправленного воздействия на поведение объектов и, следовательно, в равной мере организация выступает и как модель социально-интерактивной системы.

Общество как социокультурная система

В социологии сложившиеся в обществе способы (технологии, механизмы ), обеспечивающие взаимосвязи (взаимосвязанность) людей, называются институтами. Процесс формирования институтов (технологизации, формализации новых форм взаимосвязей людей) называется институционализацией.

Таким образом, продуктом (творением) взаимодействий людей являются разнообразные институты общества. В результате общество представляет систему взаимосвязей множества экономических, политических и духовных институтов. Однако институты не являются неизменными. Меняются экономические, политические, личные и духовные отношения, в результате рано или поздно происходит институционализация новых взаимодействий и взаимосвязей. Иначе говоря, формируются новые способы, технологии деятельности людей. Поэтому один и тот же институт в разных типах общества существенно отличается друг от друга

Итак, общество – это система взаимосвязей людей, обусловленных институтами, ценностями и нормами, и взаимодействий, осуществляемых в символической форме. Таким образом, общество проявляет себя как социокультурная система.

Общество как социальная система

Социальными отношениями называются взаимосвязи и взаимодействия между личностью, группами и обществом – субъектами и объектами общественных (в т.ч. экономических, политических, личных, интеллектуальных,духовных) отношений.

Общество можно представить как социально-коммуникативную систему. Социально-коммуникативная модель представляет общество как систему постоянно воспроизводящихся процессов общения между личностью, общностями людей и обществом в целом. Коммуникативная модель позволяет исследовать социально-психологичесую специфику общественных отношений. Это и социальная атмосфера, мода, общественное мнение, социальные образы и представления, массовое подражание и заражение, мифы и стереотипы, которым подвержены жители современных массовых обществ.

Одни и те же отношения существуют, например, как экономические и социальные отношения одновременно. Если мы их рассмотрим с точки зрения, кто с кем вступает в отношения, то они проявляют себя как социальные. Социальные отношения можно определить как процесс взаимодействия и общения личности, общностей людей и общества в целом, выступающих субъектами и объектами экономических, политических, личных, духовных и интеллектуальных отношений. Социальные отношения характеризуют общество как систему отношений, определяющих общность людей, объединенных экономически, политически, личностно, духовно, информационно…

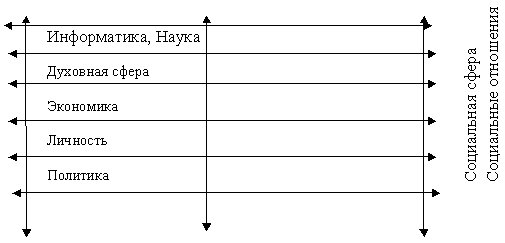

Исходя из сказанного, можно построить социальную модель общества

Реальные общности людей подразделяются на массовые и групповые. В реальной жизни мы чаще имеем дело с преимущественно групповыми общностями – определенными совокупностями людей, которые образуют целостную систему. Среди групповых общностей выделяются целевые общности – организации. Именно к таким общностям принадлежит учебное заведение.

Номинальные общности объединяются некоторыми общими социально значимыми признаками. В отличие от реальных общностей, в них могут отсутствовать непосредственные контакты. Виды номинальных общностей: социально-классовые, социально-профессиональные, социально-демографические, социально-этнические, конфессиональные.

Можно выделить следующие конкретные виды социальных отношений:

Социальные отношения осуществляются не только «вовне», но и «внутри» общностей. Студенты вступают в отношения с преподавателями, а также образуют систему внутренних (внутристуденческих) отношений. Ясно, что социальные отношения представляют сложную сеть различных конкретных видов.

«Незаменимых людей нет» – изрек И.Сталин. Однако в результате массовых репрессий на смену образованным пришли необразованные, на смену высококвалифицированным пришли малоквалифицированные. Эффективность и качество труда закономерно упали, а в экономике, политике и духовной жизни четко проявились признаки деградации и регресса.

Социальная сфера – это не обособленный остров общества. Она «пересекается» с другими сферами жизни общества. Экономические отношения предстают как социальные, если их рассматривать с точки зрения субъектов этих отношений. И, наоборот, социальные отношения предстают как экономические, политические, личные, информационные или духовные, если мы их будем анализировать с точки зрения содержания (из-за чего взаимодействуют). Поэтому выделение социальной сферы жизни общества достаточно условно. Где бы мы ни находились (на работе, дома, в магазине, в театре), окажемся в социальной сфере жизни общества. Иначе говоря, социальная сфера – это сквозная сфера, которая пронизывает все другие сферы жизни общества, поскольку и в политике, и в экономике, и в личной жизни важен социальный статус субъектов, который и определяет все виды отношений между ними. Поэтому важно, чтобы представители государственной власти (политическая элита) были в высокой степени социальными, то есть выражали интересы общества в целом, его регионов, групп и личности.

Краткие итоги:

Набор для практики

Темы для курсовых работ, рефератов, эссе:

ОБЩЕСТВО КАК СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА. СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА И СТРАТИФИКАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА. СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ.

Понятие «общество» прошло длительную эволюцию[1] и сегодня рассматривается с точки зрения двух подходов: как социальная реальность и как социальная система.

Общество как социальная реальность – это относительно устойчивая совокупность социальных отношений и взаимосвязей между людьми, формирующихся в течение длительного исторического времени на определенной территории. Э. Шилз выделил признаки общества:1) совокупность воспроизводящихся общественных отношений; 2) территория, на которой осуществляются социальные взаимодействия (социальное пространство); 3) устоявшееся название; 4) история развития; 5) культура как совокупность ценностей, норм, обычаев и традиций, поддерживающих воспроизводство общественных отношений; 6) способность к интеграции в общество каждого нового поколения людей; 7) автономность, самодостаточность и саморегуляция.

Социальная система – это сложноорганизованное целое, состоящее из взаимодействующих друг с другом элементов (индивидов, социальных групп, общностей, институтов, организаций и т.п.). Особенности социальных систем: 1) холизм (единство и целостность); 2) эмерджентность (не сводимость к свойствам элементов); 3) взаимозависимость элементов; 4) устойчивость порядка; 5) самовоспроизводимость; 6) коммуникативность с внешней средой; 7) иерархичность внутри себя и во взаимодействии с прочими системами. Закономерности функционирования социальных систем: 1) прогрессирующая дифференциация, т.е. стремление системы к состоянию всё большей независимости элементов; 2) прогрессирующая систематизация, т.е. уменьшение самостоятельности элементов; 3) историчность, т.е. поэтапное развитие в сторону повышения организованности. Признаки общества как социальной системы (по Т. Парсонсу): 1) открытость во взаимодействии с внешней средой; 2) способность к адаптации; 3) целедостижение; 4) поддержка образца путем социализации; 5) способность к интеграции. Э. Гидденс отмечает пространственно-временную локализацию общества. Н. Луман делает акцент на аутопоэзийности (самовоспроизводстве) общества в процессе поддержания границ с внешней средой.

Классификации обществ: 1) формационный подход К. Маркса по способу производства: первобытнообщинное; рабовладельческое; феодальное; капиталистическое; социалистическое; коммунистическое; 2) зависимости от политического режима, т.е. средств и способов осуществления власти: тоталитарное[2]; авторитарное[3]; демократическое[4]; на основе культурного фактора: традиционные (малоподвижная структура); индустриальные (более развита социальная структура на основе долее дифференцированных потребностей); постиндустриальное[5] (информационное, технотронное, инновационное).

Подсистемы общества: 1) экономическая (материальное производство и отношения в процессе производства и распределения); 2) социальная (социальная структура); 3) политическая (государство, право); 4) духовная (различные формы и уровни общественного сознания).

Исследование общества как социальной системы предполагает диалектический анализ его статики – социальной структуры, и динамики – социальных процессов и изменений.

Социальная структура – это способ связи и взаимодействия элементов системы, т.е. социальных институтов, социальных организаций, социальных общностей и групп, а также составляющих их личностей. Уровни социальной структуры: институциональный, организационный, уровень социальных общностей и групп[6], уровень личности, статусов и ролей. Подструктуры социальной структуры: 1) демографическая (деление общества по полу и возрасту); 2) образовательная; 3) профессиональная; 4) этническая (род, племя, народность, нация); 5) поселенческая (деревня, село, поселок, город); 6) конфессиональная и другие.

Социальный порядок внутри социальной системы сталкивается с необходимостью закрепления некоторых типов социальных отношений, связанных с удовлетворением наиболее важных потребностей. В результате происходит закрепление системы статусов и ролей, а также предписывающих правил поведения и санкций за их нарушение. Всё это оформляется в социальный институт – исторически сложившаяся устоявшаяся форма организации совместной деятельности людей, направленная на удовлетворение социально-значимых потребностей, закреплённая в системе ролей, статусов, норм и санкций. В зависимости от социально-функциональной роли различают: 1) институты, регулирующие репродуктивное поведение (семья и брак); 2) институты образования и воспитания (школа); 3) институты, обеспечивающие поддержание порядка и безопасности (государство, армия, профсоюзы); 4) институты, регулирующие аффективное поведение и потребности в самовыражении (спорт, искусство, мода); 5) институты материального обеспечения средствами к существованию (банки, собственность, рынок, социальная поддержка).

Институты появляются как следствия стандартизации и рутинизации образцов поведения через их постоянное повторение и воспроизводство. В результате они закрепляются в общественном сознании, поддерживаются общественным мнением и узакониваются. Этот процесс называется институционализацией[7], в результате чего происходит замена спонтанного поведения на предсказуемое. Неудовлетворённые потребности вызывают дестабилизацию социального порядка, обусловленной стихийной институционализацией видов деятельности[8].

Теория институциональных матриц С. Кирдиной на основе взаимодействия политики, экономики и идеологии в качестве базовых основ социального порядка: 1) Х-матрица, т.е. унитарное устройство, редистрибутивность (уравнительное распределение), коммунитарная идеология (коллективизм, эгалитаризм, конформизм); 2) У-матрица, т.е. федеративное устройство, рыночная экономика, субсидиарная идеология (индивидуализм, свобода, конкуренция).

Социальная стратификация – иерархическое расположение социальных групп в обществе, обусловливающее социальное неравенство. Если социальная структура – это форма, то стратификация – это её содержание.

Теории социальной стратификации в западной социологии[9]: 1) классовая теория К. Маркса (в основе неравенства лежит экономический фактор, т.е. один класс присваивает труд другого; решить эту проблему можно только через социалистическую революцию); 2) классовая теория М. Вебера (помимо экономических факторов делает акцент на уровне образования, занятости, партийности и прочих культурных параметрах); 3) Э. Гидденс (различает четыре основных типа стратифицированного общества: рабство, каста, сословие класс).

Социальная мобильность – любой переход индивида или социального объекта из одной социальной позиции в другую[10]. Параметры мобильности: 1) интенсивность – количество страт, которые проходит индивид за определенный период времени, перемещаясь вверх или вниз; 2) всеобщность – число индивидов, одновременно меняющих социальные позиции в вертикальном или горизонтальном направлении за определенный промежуток времени. Социальная мобильность характеризует степень открытости общества (открытые и закрытые общества).

Типы и формы мобильности:1) вертикальная (восходящая, т.е. повышение статуса,инисходящая, т.е. понижение статуса); 2) горизонтальная мобильность (перемещение индивида из одной социальной группы в другую с равным статусом, т.е. в рамках одного слоя); 3) географическая[11] (перемещение индивида из одного места проживания в другое); 4) поколенческая (межпоколенческая, т.е. изменение социального статуса индивида по сравнению со статусом родителей, и внутрипоколенческая, т.е. изменение статуса в течение жизни).

Факторы индивидуальной мобильности: социальный статус семьи; уровень получения образования; национальность; пол; физические и умственные способности; внешние данные; место жительства; выгодный брак и др. Ассиметрия социальной мобильности проявляется в том, что, как правило, все хотят подниматься и никто не хочет падать. В результате, чаще всего – восходящая мобильность – явление добровольное, а нисходящая – принудительное.

Групповая мобильность характеризует общество, переживающее социальные сдвиги, где повышается или понижается общественная значимость целого класса, сословия, страты, т.е. происходит изменение самой системы стратификации. Факторы групповой мобильности: социальные революции[12]; иностранные интервенции, нашествия; межгосударственные войны; гражданские войны; военные перевороты; смена политических режимов; замена старой конституции новой; междоусобная борьба аристократических родов; создание империи и другие.

В качестве каналов социальной мобильности используются социальные институты: 1) армия[13]; 2) церковь[14]; 3) образование; 4) собственность; 5) семья и брак.

Отрицательные последствия мобильности: 1) маргинализация, т.е. переходность статуса; 2) люмпенизация, т.е. полный разрыв социальных связей.

Тенденции изменения социальной стратификации в России: 1) переход от традиционной структуры общества к современной (появляются новые социальные группы, исчезают старые, например, в результате развала СССР в России появились предприниматели и олигархи; старые группы наполняются новым содержанием, например, произошла деградация и люмпенизация рабочих, крестьян, интеллигенции); 2) социальная поляризация, т.е. усиливается расслоение общества на очень богатых и на очень бедных[15]; 3) медленный рост среднего класса[16]; 4) маргинализация общества; 5) усиливаются миграционные процессы и «утечка мозгов»; 6) стирание границ между специалистами с высшим образованием и высококвалифицированными рабочими; 7) добровольная незанятость и субъективная безработица.

Т.И. Заславская предложила следующую структуру российского общества: 1) верхний слой правящей экономической и политической элиты; 2) зарождающийся средний слой (предприниматели, менеджеры среднего звена); 3) базовый слой (специалисты со средним профессиональным образованием, инженеры, работники торговли и сервиса); 4) нижний слой (пожилые люди, люди со слабым здоровьем, необразованные, мигранты); 5) социальное дно (криминальные группировки, наркоманы, бездомные и прочие). Основное отличие между слоями – способность к адаптации и легитимность деятельности, обеспечивающей влияние, доход, престиж.

В современной России преобладает вынужденная мобильность. Перед риском падения мобильность ориентирована на достижение и сохранение статуса, но не на его повышение. Шансы восходящей мобильности высоки в итак состоятельных семьях. Наиболее высокие оценки мобильности характерны для 30-39-летних (выражена достиженческая ориентация), самые низкие шансы в группе 50-59 лет. В целом же, молодым свойственна профессиональная мобильность, взрослым – экономическая, пожилым – политическая.

[1] Рассуждения о социальном реализме и номинализме, редукционизме (например, общество как организм), соотношении общества и государства.

[3] Характерные черты авторитарных обществ: отказ от принципа разделения властей; полная концентрация исполнительной власти в руках главы государства или правительства; ограничение выборности органов государства; ограничение прав и свобод граждан; запрет на оппозиционные партии и общественные организации.

[4] Характерные черты демократических обществ: формирование государственной власти путём свободных выборов; возможность существования оппозиционных правительству партий; принцип разделения властей; государственные гарантии гражданских, политических и социальных прав личности.

[5] Автор теории «постиндустриализма» Д. Белл кладёт в основу различения тип хозяйства: традиционному обществу соответствует аграрное хозяйство, индустриальному – промышленное производство, постиндустриальному – сфера услуг и интеллектуального труда. Хронологические рамки постиндустриального общества остаются дискуссионными. Критической точкой считается середина 50-х гг., когда в США количество работников сферы услуг превысило число занятых в материальном производстве.

[6] Социальная общность – это объединение индивидов, выступающее субъектом (актором) социальной деятельности. Социальные общности могут быть мнимыми (например, это статистические категории) и реальными, которые, в свою очередь, могут являться неустойчивыми, кратковременными (такими как толпа) и более стабильными, со сложившейся системой норм взаимодействия. К последним относятся социальные группы – это общность людей, обладающих схожими интересам и ценностями, реализуемыми на основе взаимных ориентаций и устойчивых взаимодействий.

[7] Процесс институционализации предполагает: 1) обнаружение потребности, удовлетворение которой требует совместных усилий; 2) формирование общих целей; 3) формирование норм методом проб и ошибок; 4) стандартизация поведения; 5) становление санкций для поддержания нормативности поведения; 6) оформление системы ролей и статусов. Деятельность института считается функциональной, если обеспечивает поддержание порядка, стабильности, конформности. Несоответствие поведения нормам рассматривается как дисфункция социального института.

[8] Например, дисфункциональность экономики в конце 1990 годов привела к образованию «теневой экономики». Для преодоления дисфункциональности необходимо менять существующие институты или создавать новые. Дисфункциональность приводит к дезорганизации социальной системы в целом.

[9] В советский период это явление не изучалось ввиду господствующей доктрины, согласно которой бытовало мнение о том, что общество по мере движения к коммунизму будет социально однородным, т.е. не будет различий между городом и селом, представителями физического и умственного труда.

[10] Впервые, изучение этого понятия было положено Питиримом Сорокиным. В своей книге «Социальная мобильность» (1927г.) он дал полную трактовку этого понятия. Изучая социальную стратификацию, П. Сорокин обращает внимание на «статус несоответствия», когда человек занимает высокое положение в одной структуре и низкое в другой. Если такое состояние его не устраивает, то происходит социальная мобильность.

[11] Миграция – перемещение людей на иную территорию (регион, город, страна и т.д.). Эмиграция – выезд за пределы страны. Иммиграция – въезд в данную страну.

[12] Октябрьская революция привела к возвышению большевиков, прежде не имевших признанного высокого положения.

[13] Роль армии особо возрастает в военное время. В боевых действиях происходят потери командующего состава, и люди из низких чинов повышаются в звании. Армия как социальный институт функционирует в качестве канала вертикальной циркуляции в большей степени в военное время. В современной России армия скорее институт нисходящей мобильности, т.к. 1) рекрутирует преимущественно представителей низших слоёв; 2) отрывает от возможности получения образования; 3) носит выборочный характер.

[14] В современной России церковь стала явным каналом восходящей мобильности, особенно для представителей из низших слоёв, которые при этом отличаются довольно низким уровнем образования.

[15] Показатель разницы – децильный коэффициент – разница между 10% очень богатых и 10 % очень бедных по уровню дохода или заработной платы. В 70-80-х годах децильный коэффициент составлял 1:5-6. В 2010 году 1:17.

[16] Средний класс – самодостаточный, обеспеченный, высокопрофессиональный, политически активный слой общества. Он является основой демократического общества. Он стабилизирует общество: чем выше его удельный вес, тем выше жизненный уровень населения, тем устойчивее общество. Средний класс не допускает конфликта между богатыми и бедными. В России по завышенным оценкам средний класс составляет 15-20%. В развитых странах – 70-80% и более.